フリーランスでライター・編集者として活動する仲谷暢之です。普段は映画、演劇、街・食などの記事を書いています。縁あって、NEO OSAKAで記事を書かせていただくことになりました、よろしくお願いします。

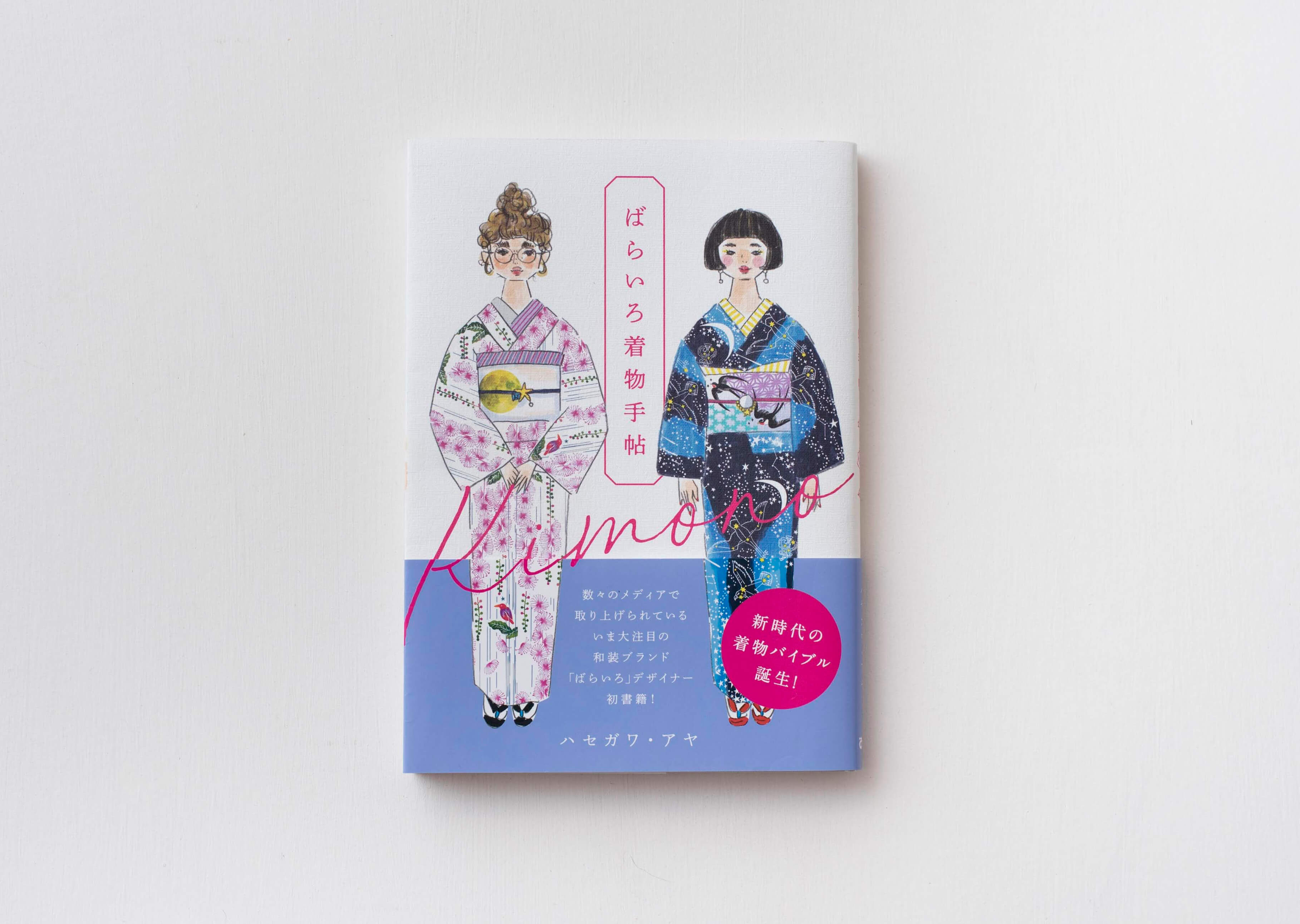

今回は古くからの仕事仲間であり友人の、イラストレーターのハセガワ・アヤさんがこの夏、初のイラストエッセイ本を上梓すると聞き、しかも彼女が沼にはまりきっている“着物”に関した内容でタイトルは「ばらいろ着物手帖」と聞いて、着物や浴衣が好きな身としてはぜひ、お話を聞かなくてはとインタビューをさせていただきました。

ある映画との出会いによって着物に目覚め、現在では「ばらいろ」という着物ブランドを立ち上げ、デザイナーとしても活動の場を広げていらっしゃるの本は、着物への愛情と、熱意を筆圧に込めて執拗なこだわりが詰まっています。着物やファッションに興味ある人、必見です!

ハセガワアヤ

滋賀県出身。イラストレーター&和装ブランド「ばらいろ by ハセガワ・アヤ」デザイナー。雑誌や書籍を中心に多数の挿絵やエッセイ漫画を手がけている。着物はもちろん、猫とクレイジーケンバンドと沖縄を愛する。

Twitter:@aya_barairo

Instagram:@marojuice

――着物に目覚めたきっかけは、なんですか?

大島渚さんが監督しはった映画「愛のコリーダ」(1976年※1)が「愛のコリーダ2000」というタイトルで無修正版が2000年にリバイバル公開されることになり、情報誌のお仕事でそれのレビューを書くために見たんです。

映画の中で、定役の松田瑛子がパトロンにお金をもらいに行くために家を留守にするんですが、その間、愛人である吉役の藤竜也をどこにも行かせまいと全裸にして服を隠して、自分の長襦袢を羽織らせておく。その、赤に白の大きめの紗綾形文様を染め抜いた長襦袢を羽織った姿に、藤竜也ってなんてかっこよくて色っぽいんやろうって惚れ惚れしたんですね。

それと映画の中ではほとんど裸の定が、パトロンに会いに行く時だけきっちり着物を着て出かけるんですが、その着方と、吉の前での着方とか違うのを見つけて、その差に凄くエロティシズムを感じて、それで俄然、着物に興味が湧くようになったんです。

とはいえ、しばらくは着物っていいなぁって思っているだけで過ごしてたんですけど、祥伝社という出版社から「KIMONO姫」という本が創刊されたんです(創刊時は「KIMONO道」)。まさに自分が着たかったような着物が紹介されていて、値段もリーズナブルなものがあるのだということを知るんです。

で、ここで着物を買えばいいとか、こういう着こなし方ができるよとか、漠然としていた着物への憧れに道筋やきっかけができるじゃないですか。そうなるといてもたってもいられなくなって行動に起こしていくうちにズブズブと沼にはまっていって(笑)

――初めてのマイ着物はどういうものでした?

私の結婚式用のでした。とにかく「愛のコリーダ」に出てきた赤い長襦袢を着たくて(笑)船場センタービルの中にある古着屋に旦那さんを連れていって、店の人に「赤い襦袢でエロい格好で結婚式をしたいんです。新郎も着物で」ってお願いして買ったのが最初です。でも、今見るとチンピラみたい(笑)

自分的には夢が叶った~満足って感じやったんですけど、さて、これから着物をもっと楽しみたい、でも着物好きな友だちも周りにいないし、どうしたらいいもんかと悩んでいた時に、当時やっていた“mixi”に、趣味思考などのコミュニティがあったんですが、その中に着物のカテゴリーが色々あって、その中のひとつで毎回いろんな着物姿を発信している東京の方がいて、凄く可愛くてずっと見てたんです。

ある時、いてもたっていられず、ファンレターのようなメッセージを送ったんです。すると返事をくださって。何度かやり取りするうちに関西にもこんな人、あんな人がいますと紹介され、今度京都でオフ会をやるのでと誘っていただいて参加したんですね。

そこで今も関係が続く着物好きの友だちができて、その方たちに毎月21日に行われる四天王寺の“お大師さん”の市や、京都の東寺で同じ21日に行われている“弘法さん”やアンティーク市、船場センタービルにある居内商店(ゴフクヤサンドットコム)さんに連れていってもらったりして5000円くらいからのアンティークの着物を買い集めるようになりました。

元々、洋服でも古着は好きだったので着物でも古着に抵抗はなかったし、何より新しいものを仕立てることを考えるとお値段が違いますから、着物の入り口としては古着からの方が初心者には優しいと思いますね。

――着物に魅了されることによって改めて知ったこと感じたことってありますか?

最初は粋に着こなさなければいけない、和柄でこう合わさなければならないみたいな“あらねばならぬ”という縛りを勝手に持ってました。

洋服だったら冒険できるのに和服になるとガチガチに意識してしまってたので、着物の楽しみ方がわからなくなったりしたんですけどそんな強迫観念はいらないってだんだんわかりましたね。

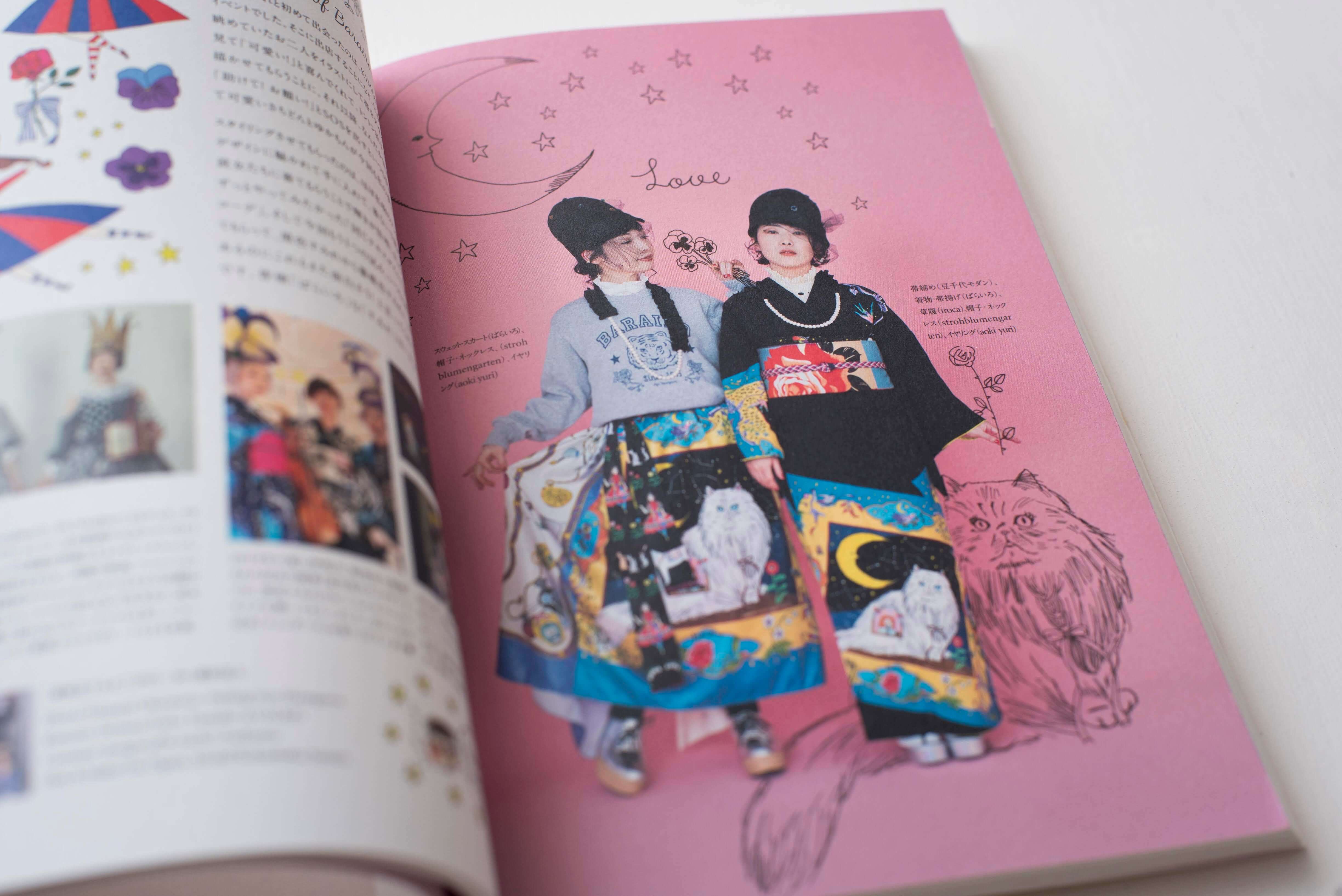

今は“令和装”なんて言葉があって、若い子たちが着物の下にブラウス着たり、スカジャン羽織ったり、スカート履いたりと本当に自由なコーディネイトで着物を楽しんでいる。それはそれでありだし、素晴らしいんです。でも、改めて感じたのは基本は知っておいた方がいいなぁということでした

着始めた時は、まだ着付け教室も大手が主流で身近になくて見よう見まねで着てたんですけど、やはりちゃうなと。ちゃんと習った方がいいなって思います。

着物は体型を隠すとは言いますけど、それでも胸、下半身、身長など大きい人、小さい人、薄い人、丸い人いろいろいはりますから。同じ布を巻きつけて、本やYOUTUBEなどと同じシルエットにはならないです。

自分の体型を知って、帯の位置、締め方などの基本を学ぶと次に着る時の自信にもなるし、次第に崩したり、遊べたり、つまり応用ができるんですよね。これは習いに行ってよくわかりました。自分なりの着方や崩しから入ってる人も絶対に一回は行った方がいいと思います。

今は、安くて、短期で若い先生が開いてはる教室も山のようにありますから。私も今も時折短期で習いに行ってます。いまだに発見することがいっぱいあります。

――そんなアヤさんが着物デザイナーになったきっかけは?

mixi”で知り合った東京の方が活動してはるグループから注染で手ぬぐいを作るワークショップをしませんか?と誘われて参加したらものすごく楽しくて、反物も作れるということで手ぬぐいの柄と同じものを一反作ったんです。

そしたらグループの中のお一人から一緒に浴衣のブランド立ち上げませんかとお話をいただいて。その方はすでにウェブショップをやってらっしゃって、ぜひ!ということでスタートしたんです。2010年のことでした。

最初はいろいろデザインのルールもあって大変でした。でも出来上がった喜びは半端やなかったですね。それがまたお客さんに購入していただけるというのも励みになりました。でも自分らしい柄を生み出すのが難しくて何年も悩みながらデザインしてました。それがなんとなくできてきたかなと思ったのが2014年。その翌年に自分のブランド「ばらいろ」を立ち上げたんです。

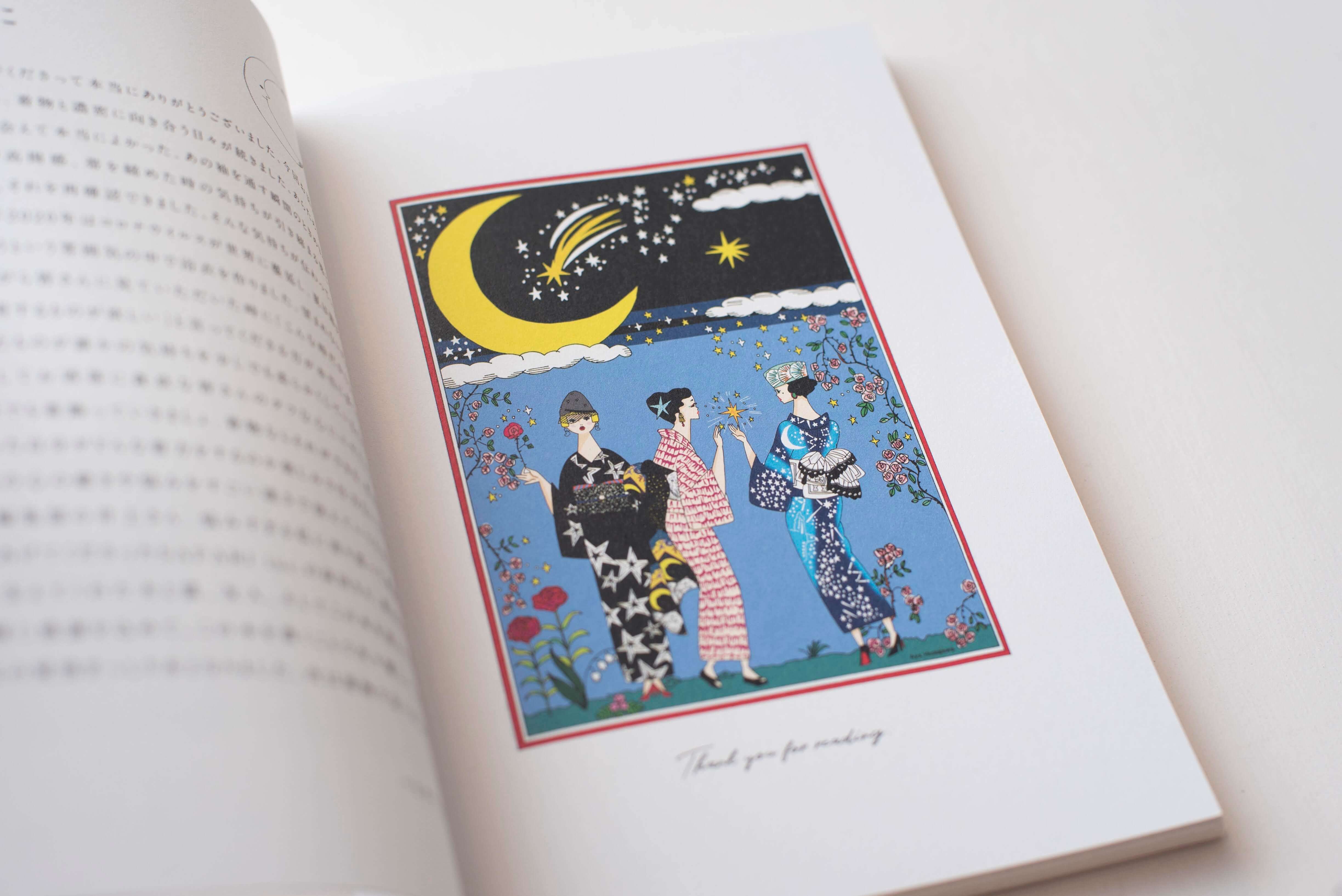

柄のモチーフは旅で見たもの、感じたものですね。沖縄が好きなのでそこで見た天の川やサガリバナは個人的にも好きな図案です。これからも沖縄を中心にいろんなところに旅をして目に焼き付いたものを着物や浴衣にしていけたらと思っています。

――初めての著書「ばらいろ着物手帖」はご自身いかがですか?

私自身、初心者やった時にあれば良かったと思う内容にしたかったので満足です。これまで情報誌などでイラストルポみたいなことを山ほどやってきたんですけど、その時の経験がこの本に生かされてると思います。

あと、自分がオススメしているお店や着付け教室などの情報はピンクのマーカーラインを引いてるんです。後ろに索引を設けてる本もありますけど、そのラインさえ見れば、今の方はすぐに検索をされるのであえてそういう方法を取りました。

編集を担当していただいた方も女性で、「着物は興味があるけれど、敷居が高い」って思ってはったので、彼女みたいな方たちに手にとって読んでいただいて、結果、着物を怖がらずにきて見るきっかけに繋がってくれたら嬉しいですね。

私は着物で物語が作れると思っていて、着物と出会った年齢で、着て重ねていった年齢で旬の着物がきっと出てくる。銘仙や小紋、紬などいろいろありますけど、ちゃんと自分の年齢や経験が反映されたりしてくるのかなぁと。その物語を作るきっかけとなる本になればいいなと思ってます。

※1「愛のコリーダ」昭和女事件史の中で有名な「阿部定事件」をテーマに男女の愛欲をとことんまで描いた作品。映画自体も男女の性器が映されており、公開当時は日本では大幅な修正が施されて、わいせつか否か裁判にもなった。

記事執筆 仲谷暢之

Twitter:@nobu_NAKATANI

Instagram:@nobuyuki_nakatani

| ばらいろ着物手帖 | 「ばらいろ着物手帖」

出版/ぴあ 1400円+税

|

|---|---|

| web shop barairo | |

|

|